Cultura e spettacolo

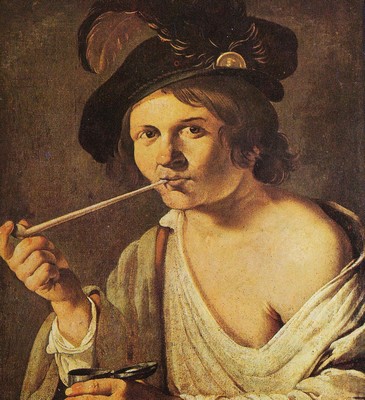

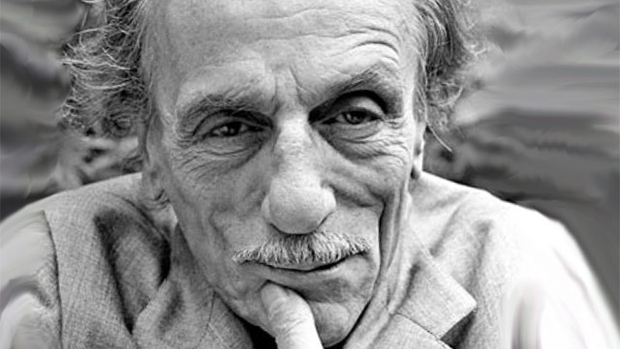

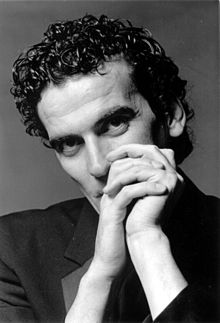

I 10 personaggi napoletani che hanno cambiato la realtà

-

Attualità6 mesi fa

Attualità6 mesi faFiat Pomigliano, agitazione nello stabilimento automobilistico dopo le dichiarazioni dell’ad di Stellantis Tavares

-

Ambiente2 mesi fa

Ambiente2 mesi faVesuvio, ecco quale area sarà ricoperta dal fango alla prossima eruzione

-

Politica3 mesi fa

Politica3 mesi faSANT’ANTIMO. La Polizia Locale irrompe durante l’evento di Buonanno e fa rimuovere la cartellonistica pubblicitaria

-

Politica6 mesi fa

Politica6 mesi faSANT’ANTIMO. Cartelle pazze della TARI. Peppe Italia accusa Massimo Buonanno. Buonanno si difende chiamandolo “ex, ex, ex, ex”

-

Caivano9 mesi fa

Caivano9 mesi faMaurizio Patriciello l’eroe a mezzo servizio che svicola le responsabilità e tira in ballo la criminalità a proprio uso e consumo.

-

Caivano9 mesi fa

Caivano9 mesi faCAIVANO. Si infittisce la rete del “Sistema delle Estorsioni”. I nomi dei nuovi arrestati.

-

Caivano5 mesi fa

Caivano5 mesi faCAIVANO. Dopo l’articolo di Minformo viene disposta la chiusura dell’intero stabile della scuola “Capogrosso”

-

Politica6 mesi fa

Politica6 mesi faSANT’ANTIMO. Buonanno pur di ridurre il gap con Marzocchella tenta di fare il patto col diavolo